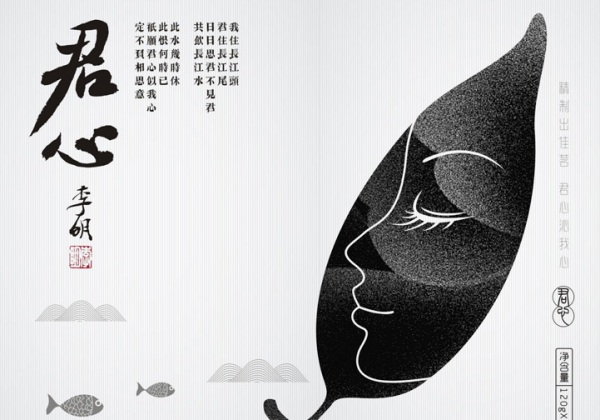

一枚小小的印章,可以用梨、枣、桃、黄杨等木料刻成,也可以用石料、铜料、骨料等精雕细刻而成。使用印章的方法称为盖印,既可作为本人的凭信之物代替签名,又因其材质、雕刻手法以及风格的不同而具有欣赏价值。

古时印章通称为玺,约起源于商代,历代都有发展。玺是古代社会政治、经济、文化发展的产物。早期的印章用于家族的标志和地位的象征,或用作饰物佩带,或用于封泥,纸张发明后才逐渐用于盖印。

现存最早的印章是20世纪30年代中期在河南安阳殷墟出土的三方青铜印章,据考证为商代诸侯的权力信物。当时在社会生活中,人们需要一种人与人往来的凭证和经济交往的信物,印章起初只是作为商业上交流货物时的凭证,即“印者,信也”。信函往来时则在封口的泥块上用玺钤印,以防他人偷看,后来发展为表征当权者权力的法物和政权的标志。

世上最有名的印章是秦始皇的传国御玺。秦王嬴政称帝后得楚人卞和所献“和氏璧”,遂命丞相李斯篆书“受命于天,既寿永昌”八字,由咸阳玉工孙寿将其雕琢其上,成为镇国之宝。此玉玺历经了20余个大小王朝的10余位皇帝争夺后最终神秘失踪。

印章的面积一般比较小,只能容纳姓名或官爵等几个字。但魏晋南北朝时,道教兴起,道家在桃木或枣木板上刻上文字较长的符咒,用以佩带,起辟邪防身之用。据晋代葛洪(284~363年)在《抱朴子·内篇》中记载:“古之人入山者,皆佩黄神越章之印,其广四寸,其字一百二十,以封泥着所经之四方各百步,则虎不敢近其内也。”这种容载字数较多的木刻文字,与雕版的方法更为近似,可见当时人们已经能够用盖印的方法复制一篇短文了。

起初的印章多是凹入的阴文,用于公文信函封泥之上。后来纸张流行,封泥逐渐失去效用,朱印盖印取而代之,凸起的阳文多了起来,印章创造了从反刻的文字取得正字的复制技术。

印章的雕刻和盖印,除了字数少、面积小外,与雕版印刷的原理十分近似。可以认为,印章就是印版的前身,盖印已是印刷的雏形了,印刷的“印”字本身就有印章和印刷两种含意。